Lageregelseminar

Austausch zwischen Forschung und Industrie über Innovationen aus der Welt der Antriebssysteme und Antriebsregelung.

Freuen Sie sich auf die zweitägige Veranstaltung am 16. und 17. September 2025.

Austausch zwischen Forschung und Industrie

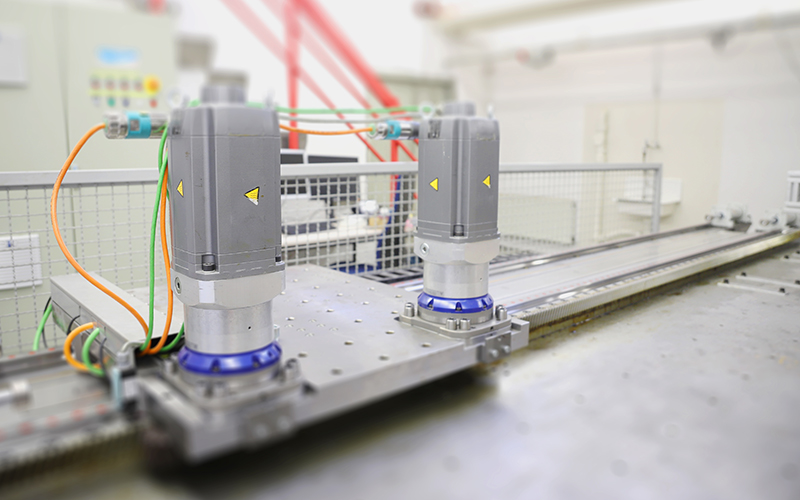

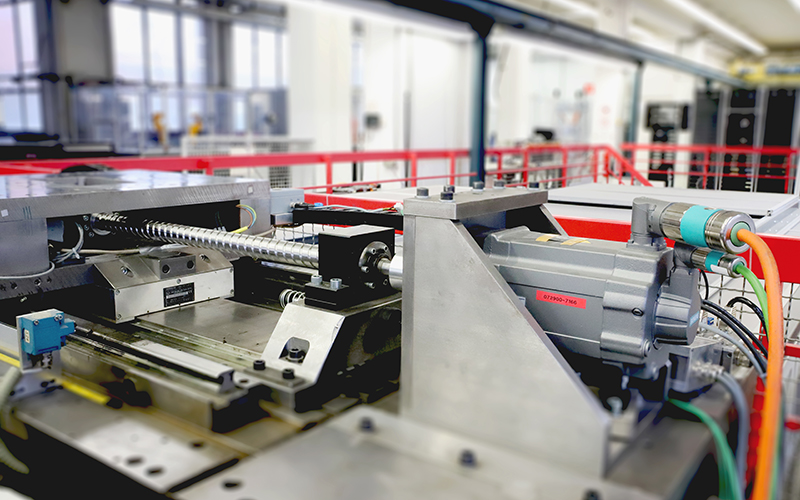

Nach 2021 und 2023 findet auch im Jahr 2025 eine weitere Auflage des Lagreregelseminars am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) statt.

Im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung geben unsere Referenten aus Industrie und Forschung einen spannenden Überblick über aktuelle Forschungsergebnisse und Entwicklungen aus den Bereichen der Robotik, Antriebs- und Maschinentechnik. Hierfür werden anwendungsnahe und praxisorientierte Veruchsergebnisse vorgestellt und diskutiert.

Programm

vorläufig

Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl

erwarb 1991 den Dipl.-Ing. der Elektrotechnik von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 1997 promovierte er zum Dr.-Ing. im Bereich Regelungstechnik am Institut für Robotik und Mechatronik (DLR), Oberpfaffenhofen und wurde 2005 zum ordentlichen Professor (Univ.-Prof. W3) an der Universität Stuttgart ernannt. Derzeit ist er ordentlicher Professor und Leiter des Instituts für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) an der Universität Stuttgart.

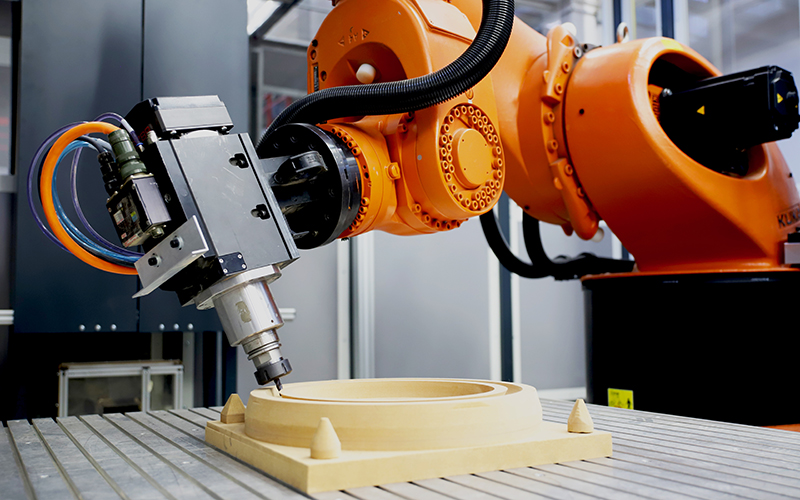

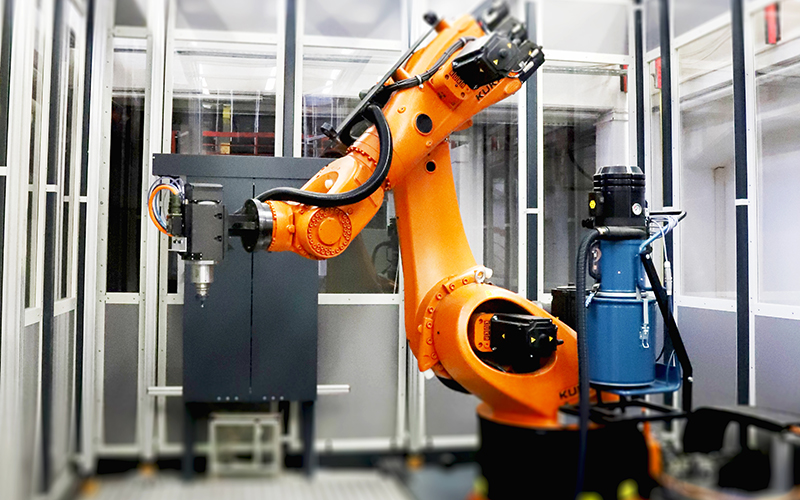

Die Industrierobotik ist der herkömmliche Bereich der Robotik und zugleich das Segment, das am längsten braucht, um neue Enabler zu übernehmen. Die Industrie hat jedoch einige beeindruckende Fortschritte erzielt, indem sie digitale Zwillinge als Echtzeit-Spiegel nutzt: bei der Einrichtung des Steuerungssystems, der Fehlererkennung, der Berechnung optimaler Prozessparameter oder der Vorhersage des Wartungsbedarfs.

In der Industrierobotik kommt KI-Technologie zum Einsatz, um Roboteranwendungen anpassungsfähiger zu machen, mit Unsicherheiten umzugehen, Anomalien zu erkennen und darauf zu reagieren. Diese beiden neuen Enabler interagieren auch miteinander, beispielsweise wenn digitale Zwillinge als Trainingsumgebung für KI genutzt werden.

Digitale Zwillinge profitieren von KI, wenn beispielsweise Ersatzmodelle gelernt und für eine schnellere Reaktion des digitalen Zwillings verwendet werden.

Der Vortrag behandelt vielversprechende Anwendungen von digitalen Zwillingen und KI in der Industrierobotik.

Prof. Dr.-Ing. Alexander Verl

erwarb 1991 den Dipl.-Ing. der Elektrotechnik von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. 1997 promovierte er zum Dr.-Ing. im Bereich Regelungstechnik am Institut für Robotik und Mechatronik (DLR), Oberpfaffenhofen und wurde 2005 zum ordentlichen Professor (Univ.-Prof. W3) an der Universität Stuttgart ernannt. Derzeit ist er ordentlicher Professor und Leiter des Instituts für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) an der Universität Stuttgart.

Dr.-Ing. Alexandra Ast

Die dynamischen Eigenschaften einer Werkzeugmaschine werden durch das Zusammenspiel der mechanischen Struktur mit den Antriebssträngen und der Regelung maßgeblich beeinflusst. Systematische Analysen dieser Eigenschaften durch die sogenannte Mechatronische Simulation werden bei TRUMPF in der Entwicklung im Bereich Werkzeugmaschinen seit Jahren erfolgreich eingesetzt, um Entwicklungszeit, -kosten und -risiko zu reduzieren. In diesem Vortrag präsentieren wir unser Vorgehen, aktuelle Beispiele und neuste Entwicklungen, wie z.B. den Nutzen von HPC-Ansätzen.

Dr.-Ing. Alexandra Ast arbeitet als Domänenarchitektin für Virtuelle Produkte im Bereich R&D bei der Firma TRUMPF Werkzeugmaschinen in Ditzingen. Sie studierte Technische Kybernetik an der Universität Stuttgart und Mechanical Engineering an der University of Wisconsin, Madison, (USA). In ihrer Promotion am ITM der Universität Stuttgart beschäftigte sie sich mit Regelungskonzepten für Werkzeugmaschinen mit Parallelkinematik. Seit 2008 ist sie in der Entwicklung des Geschäftsbereichs Werkzeugmaschinen von TRUMPF beschäftigt, wo sie die Mechatronische Simulation als entwicklungsbegleitende Simulationsmethode etablierte. Seit 2022 ist sie als Domänenarchitektin fachlich übergreifend für alle Simulationsmethoden in der Entwicklung verantwortlich.

Kaffeepause

CNC Robotik - Einfache Integration von Robotern in den Fertigungsprozess (Andre Keller, Siemens AG)

André Keller

SINUMERIK ONE ist die aktuelle CNC-Steuerung der Firma Siemens. Bekannt aus hochgenauen und produktiven Werkzeugmaschinen, wird durch die Nutzung der Robotertransformation „RobX“ im numerischen Kern das Ansteuern von beispielsweise Industrierobotern immer interessanter – insbesondere, da durch die flexible Steuerungsarchitektur eine Vielzahl an Bordmitteln der Steuerung (Messzyklen, Bahnsteueralgorithmen etc.) direkt in Kombination mit dem Roboterarm genutzt werden können.

Dieser Vortrag gibt einen kompakten Überblick über das Robotik-Paket von SINUMERIK Run MyRobot / Direct Control sowie über Einsatzfelder und die neuesten Innovationen.

André Keller ist seit seinem dualen Studium bei der SIEMENS AG in Stuttgart im Zeitraum 2017–2020 als technischer Fachberater für Werkzeugmaschinensysteme mit dem Siemens CNC Controller SINUMERIK tätig. In dieser Rolle beschäftigt er sich mit dem digitalen Zwilling des CNC Controllers, „Create MyVirtual Machine“, um die digitale Transformation bei den Kunden zu unterstützen. Neben der virtualisierten Steuerung arbeitet er mit dem numerischen Kern der SINUMERIK, mit Schwerpunkt auf dem CNC-Robotik-Portfolio im Rahmen des Produktspektrums von SINUMERIK Run MyRobot / Direct Control. Sein Tätigkeitsbereich reicht von der Angebotsauslegung bis hin zur Toolpath-Analyse für schwingungsanfällige oder hochdynamische Roboteranwendungen.

Dr.-Ing. Florian Eger

Die steigende Komplexität robotergestützter Produktionssysteme erfordert durchgängige Methoden, um Entwicklungszeiten zu verkürzen und Risiken in der Inbetriebnahme zu reduzieren. Virtuelle Werkzeuge wie ISG-virtuos und der CNC-Kern ISG-kernel ermöglichen eine nahtlose Verbindung von Simulation und Steuerung. Mit ISG-virtuos lassen sich Roboterzellen realitätsnah abbilden, Bewegungsabläufe und Prozesslogiken absichern sowie Bediener bereits vor der realen Inbetriebnahme schulen. In Kombination mit dem industriell bewährten CNC-Kern ISG-kernel, der auch in der Robotik eingesetzt wird, entsteht ein durchgängiger Workflow von der Planung bis zum Betrieb. Der Vortrag zeigt anhand von Praxisbeispielen, wie diese Technologien die Effizienz steigern und neue Potenziale für die Automatisierungsindustrie eröffnen.

Dr. Florian Eger studierte Maschinenbau an der Universität Stuttgart und promovierte im Anschluss am Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW) im Bereich der Optimierung und Automatisierung mehrstufiger Produktionssysteme sowie die Entwicklung innovativer Methoden zur Effizienzsteigerung in der Fertigung. Am ISW leitete er mehrere Jahre die Forschungsgruppe ``mechatronische Systeme und Prozesse``. Im Juli 2022 startete er bei der ISG Industrielle Steuerungstechnik GmbH, im Bereich Simulationstechnik als Head of Technology and Partnership Management. Seit dem 1. Januar 2025 ist er Abteilungsleiter des Simulationsbereichs und verantwortet das Produkt ISG-virtuos, mit der unter anderem die Virtuelle Inbetriebnahme und das durchgängige Engineering für die Automatisierungsindustrie vorangetrieben werden.

Mittagessen

Führung ISW-Halle

Johannes Clar

Der modulare Aufbau paralleler Seilroboter bietet eine einzigartige Möglichkeit zur Rekonfiguration der Robotergeometrie. Damit lassen sich Kollisionen mit Seilen vermeiden und der Energieverbrauch und sowie die Steifigkeit an die aktuelle Aufgabe anpassen.

Um diese Vorteile auch spontan während des Betriebs nutzen zu können, müssen die Geometrieänderungen automatisiert und ohne Vorplanung stattfinden. Hierfür wird eine echtzeitfähige Strategie zur Rekonfigurationsplanung auf Basis eines Geometrie-Kraft-Lösungsraums vorgestellt.

Dr. Alexander Achberger

In dem Vortrag geht es darum, wie seilbasierte Systeme in Virtual Reality (VR) eingesetzt werden können. Der Fokus liegt dabei auf der Automobilindustrie, die bereits viele Anwendungen in VR untersucht, bisher jedoch ohne geeignetes haptisches Feedback. Dr. Alexander Achberger wird zeigen, wie er dieses Problem mithilfe seilbasierter haptischer Feedbackgeräte gelöst hat, und einen Ausblick darauf geben, welche neuen seilbasierten Geräte anschließend entwickelt wurden, die über die Automobilbranche hinausgehen und in vielen weiteren Anwendungsfeldern eingesetzt werden können. Ein besonderer Schwerpunkt seiner haptischen Feedbackgeräte liegt auf der flexiblen Nutzung im VR-Bereich.

Dr. Alexander Achberger ist Postdoktorand am VISUS (Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart) sowie Mitgründer und Geschäftsführer der Haptive GmbH. Er ist auf haptisches Feedback in Virtual Reality (VR) spezialisiert. Seine Promotion absolvierte er im Rahmen einer Industrie-Promotion zwischen der Mercedes-Benz AG und dem VISUS. In dieser Zeit erforschte er die Integration haptischer Feedbacksysteme in praktische Anwendungen. Seine Arbeit umfasste die Entwicklung neuartiger haptischer Feedbackgeräte, die speziell für VR-Aufgaben im Bereich des Automobilbaus konzipiert wurden. Dabei setzte er sich intensiv mit den Herausforderungen auseinander, diese Technologien in den Arbeitsalltag von Ingenieur:innen zu integrieren. Derzeit reicht sein Forschungsschwerpunkt über den Automobilsektor hinaus und schließt auch andere Anwendungsbereiche wie die Unterhaltungsindustrie ein. Neben haptischem Feedback beschäftigen sich seine Forschung auch mit der Mensch-Computer-Interaktion sowie mit Virtual und Augmented Reality.

Kaffeepause

Christian Bauer

Industrieroboter weisen im Vergleich zu Werkzeugmaschinen eine geringere Absolut- und Bahngenauigkeit auf, weshalb ihr Einsatz für Bearbeitungsaufgaben nur beschränkt möglich ist. Getriebeübertragungsfehler, eine der wesentlichen Fehlerquellen, sollen mithilfe eines sensorlosen Modellierungsansatzes auf Basis eines zustandsabhängigen Fourierreihenmodells kompensiert werden. Um temperaturabhängige Einflüsse abzubilden, wird zudem ein Verfahren zur Schätzung der Schmiermitteltemperatur vorgestellt.

Digitales Getriebe (Christian Otto, Nabtesco Precision Europe GmbH & Jonas Kinzel, OVALO GmbH)

Christian Otto & Jonas Kinzel

Der Vortrag zum Thema „Digitale Getriebe“ beleuchtet die Verschmelzung der physischen Welt mechanischer Getriebe mit der digitalen Welt von Daten und Softwarepaketen. Im Mittelpunkt stehen dabei zwei zentrale Aspekte: Zum einen die elektromechanischen Voraussetzungen für Sensorisierung und Konnektivität, zum anderen die daraus entstehenden digitalen Möglichkeiten, Services und der damit verbundene Kundennutzen. Aus der Perspektive eines Getriebebauers wird aufgezeigt, wie ein hoch technologisches Produkt „Made in Germany“ im globalen Wettbewerb durch digitale Mehrwerte gestärkt werden kann. Der Schwerpunkt liegt auf der technologischen Umsetzung im Wellgetriebe, wobei auch weiterführende Perspektiven und Potenziale aufgezeigt werden.

Christian Otto, geboren 1963 in Oberhausen, ist Maschinenbauingenieur und seit 2011 bei Nabtesco tätig. In seiner Rolle als Applikationsingenieur unterstützt er den Vertrieb bei der Auslegung und Auswahl passender Getriebe sowie Kunden beim Einsatz der Produkte, unter anderem durch Lebensdauerberechnungen und Empfehlungen zu Zykluseinstellungen. Darüber hinaus umfasst seine Arbeit die Programmierung eines Berechnungstools zur Getriebeauslegung sowie die Durchführung von Schulungen für Mitarbeitende, Händler und Kunden zu Zykloidgetrieben und den Nabtesco-Produkten. Sein Fachwissen vermittelt er zudem regelmäßig als Gastdozent an verschiedenen Universitäten im Bereich Maschinenbau mit dem Schwerpunkt Zykloidgetriebe.

Jonas Kinzel, 34 Jahre alt, verheiratet und Vater von zwei Kindern, ist Maschinenbauingenieur (M.Sc., TU Darmstadt) und arbeitet heute als Produktmanager für den Bereich der Wellgetriebe bei Nabtesco. Zuvor war er ein Jahr als Sales Manager bei der Nabtesco-Tochter OVALO GmbH tätig, dem heutigen Produktionswerk für Nabtesco-Wellgetriebe. Bereits zuvor sammelte er acht Jahre Erfahrung in der Entwicklung dieser Getriebe, davon fünf Jahre als Projekt- und Teamleiter für die Grundlagenentwicklung. Seine Master Thesis schrieb er 2015 bei OVALO im Bereich der hocheffizienten und präzisen Großserienfertigung von Innenverzahnungen zur Herstellung der Wellgetriebe. Kurz gesagt: Er ist mit Leib und Seele Produktfanatiker für das Wellgetriebe.

Von der Mechanik bis zur Regelung: Wie offene Robotik Prozesse neu definiert

Die steuerungsunabhängigen Robotermechaniken von autonox Robotics ermöglichen die direkte Integration in verschiedenste Steuerungsarchitekturen – ohne proprietäre Schnittstellen. So lassen sich Dynamik, Taktzeiten und Bewegungsabläufe gezielt optimieren – bis hin zur Feinabstimmung auf Antriebs- und Regelungsebene. Die Entkopplung von Mechanik und Steuerung schafft modulare, hochgradig anpassbare Robotiklösungen mit maximaler Interoperabilität. Praxisbeispiele zeigen Vorteile und Herausforderungen offener Robotiksysteme in praxisnahen Anwendungen.

Elisabeth Schärtl

Elisabeth Schärtl ist Expertin für Robotik, Automation und Geschäftsentwicklung. Nach ihrem Maschinenbaustudium an der TU München und einem MBA der Universitäten Augsburg und Pittsburgh war sie über ein Jahrzehnt in einem führenden Automatisierungsunternehmen tätig – zunächst im Bereich Sondermaschinenbau, später in der Innovationsentwicklung. Sie leitete die Automatisierung und strategische Geschäftsentwicklung in einem deutschen KI-Start-up und ist heute bei autonox Robotics für das Partnerprogramm LINKED Robotics verantwortlich. Als Mitglied des Vorstands von euRobotics aisbl engagiert sie sich für die Stärkung des europäischen Robotik-Ökosystems und die Verbindung von (KI-getriebener) Software mit Robotik.

Marcel Dzubba

Industrieroboter sind meist kostengünstiger als Werkzeugmaschinen und bieten größere Arbeitsräume. Aufgrund der seriellen Kinematik sowie Nachgiebigkeiten in Antrieb und Struktur ist ihre Positioniergenauigkeit jedoch begrenzt. Üblicherweise wird dies durch lineare Modelle kompensiert. Untersuchungen mittels Lasertracker zeigen jedoch, dass diese insbesondere bei großen Robotern nicht ausreichen. Zur Steigerung der Genauigkeit wurde daher ein elastokinematisches Vorsteuermodell entwickelt, das zusätzliche Nichtlinearitäten wie posenabhängige Reibung und den Einfluss des Gewichtsausgleichs berücksichtigt. Das Verfahren eignet sich insbesondere für quasistatische Anwendungen wie Handling, Qualitätssicherung und einfache Bearbeitungsaufgaben mit geringen Prozesskräften.

Kaffeepause

Zexu Zhou

Roboter werden zunehmend in realen, unstrukturierten Umgebungen eingesetzt. In diesen treten Hindernisse dynamisch auf, weshalb eine kontinuierliche Kollisionsvermeidung erforderlich ist. Die explizite Planung vollständiger Gelenkkonfigurationen ist bei hochdimensionalen Systemen, wie Doppelarm- oder humanoiden Robotern, jedoch rechenintensiv und oft nicht in Echtzeit umsetzbar. Eine mögliche Alternative ist die teilweise Kollisionsvermeidung durch Bahnanpassung. Hierzu wird ein optimierungsbasierter Sicherheitsfilter eingesetzt, der die Sollpositionen der Gelenke in Echtzeit so modifiziert, dass ein definierter Mindestabstand zu Hindernissen und Eigenkollisionen gewährleistet bleibt. Gleichzeitig wird die kartesische Bewegung des Tool Center Points (TCP) nur minimal beeinflusst. Im Gegensatz zu klassischen Nullraumverfahren bietet der Sicherheitsfilter eine formale Sicherheitsgarantie bei minimalen Änderungen der Roboterkonfiguration. Die Wirksamkeit dieses Ansatzes hängt jedoch, wie bei allen modellbasierten Verfahren, von der Genauigkeit des verwendeten Robotermodells ab.

Markus Wnuk

Die Automatisierung komplexer Fertigungsprozesse stellt Industrie und Robotik zunehmend vor neue Herausforderungen: flexible Bauteilgeometrien, geringe Toleranzen und hohe Variantenvielfalt erfordern neue Ansätze jenseits klassischer Automatisierung. Der Vortrag beleuchtet typische Problemstellungen aus der Praxis und zeigt, warum etablierte Lösungen dabei oft an ihre Grenzen stoßen. Anhand konkreter Beispiele, etwa aus der automatisierten Montage von Leitungssätzen, werden zentrale Herausforderungen wie Unsicherheiten in der Bauteillage, die Notwendigkeit adaptiven Prozessverhaltens sowie sensorbasierte Entscheidungsprozesse und Bewegungsplanung thematisiert. Im Mittelpunkt steht die Frage, welche technologischen Antworten heutige Automatisierungssysteme bereits bieten können, wo noch Entwicklungsbedarf besteht und wie KI-basierte Ansätze künftig dazu beitragen können, neue Anwendungsfelder zu erschließen.

Markus Wnuk ist Diplom-Ingenieur für Maschinenbau mit Schwerpunkt Robotik und verfügt über mehr als sieben Jahre Erfahrung in der interdisziplinären Forschung an der Universität Stuttgart. Im Rahmen seiner Arbeit am Institut für Steuerungstechnik (ISW) arbeitete er an innovativen Methoden Lokalisierung und Handhabung biegeschlaffer Objekte und veröffentlichte zahlreiche Beiträge auf internationalen Konferenzen. In mehreren Industrie- und Forschungsprojekten entwickelte er Steuerungsarchitekturen, Bildverarbeitungsalgorithmen und robotergestützte Demonstratoren für die Montage von Kabelbäumen. Seit März 2024 bringt Markus Wnuk seine Expertise als Senior Product Manager bei Agile Robots ein und gestaltet in der Softwareabteilung die Entwicklung der Automationsplattform AgileCore mit.

Mittagessen

Führung ISW-Halle

Lukas Zeh

Die Manipulation deformierbarer linearer Objekte (DLOs), wie Kabeln, ist aufgrund ihrer nichtlinearen Dynamik und vieler Freiheitsgrade eine Herausforderung in der Automatisierung. Es wird ein KI-basierter Ansatz präsentiert, welcher die datengetriebene Modellierung der Kabeldynamik mit einer modellprädiktiven Regelung zur gezielten Formsteuerung kombiniert .

Ein bidirektionales Long-Short-Term-Memory (biLSTM) Netzwerk wird mit synthetischen Daten aus der Simulationsumgebung MuJoCo trainiert, in der ein 50 cm langes Kabel durch 50 Kapseln dargestellt und zufällig deformiert wird. Das Netzwerk sagt die Kapselgeschwindigkeiten der nächsten Zeitschritte voraus.

Für die Regelung kommt ein stochastischer Model-Predictive-Path-Integral (MPPI) Regler zum Einsatz, der zufällige Trajektorien generiert, bewertet und die optimale Bewegungsstrategie ableitet.

Die Methode wurde in der Simulation und auf einem Franka Emika Panda Roboter getestet. Eine Intel Realsense Tiefenkamera erfasst dabei die aktuelle Kabelgeometrie. Experimente mit verschiedenen Kabeln und Einzeladern zeigen sowohl in der virtuellen als auch realen Umgebung robuste und präzise Formmanipulationen.

Kaffeepause

Optimierungsbasierte Dynamikplanung und Fehlerkompensation für mehrachsige Werkzeugmaschine (Haijia Xu, ISW)

Haijia Xu

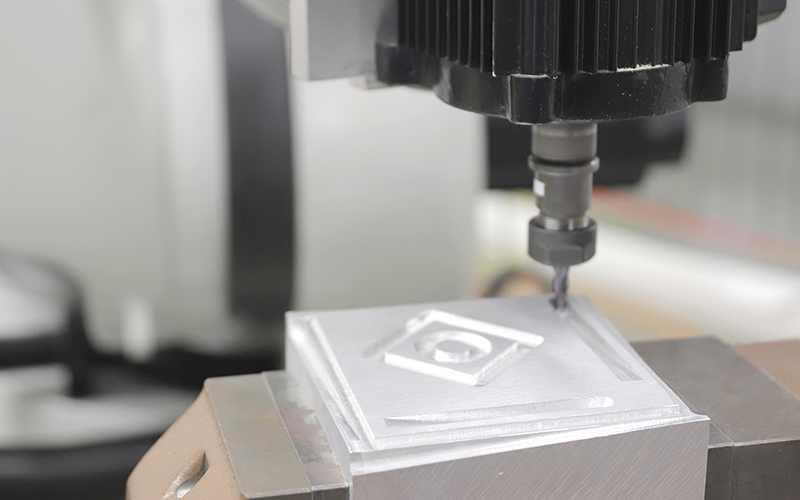

Bei komplexen CNC-Bearbeitungsprozessen stellen mehrachsige Werkzeugmaschinen hohe Anforderungen an die Vorschubplanung und Bahnverfolgung. Dabei stoßen klassische Steuerungen hinsichtlich Dynamik und Genauigkeit zunehmend an ihre Grenzen. In dieser Präsentation wird ein optimierungsbasierter Ansatz vorgestellt, der rückbegrenzte Bahnplanung mit modellbasierter Fehlerkompensation kombiniert. Durch modellgestützte Dynamikplanung und Vorsteuerung, die auf physikalischen und datengetriebenen Modellen basiert, lassen sich sowohl die Bearbeitungszeit als auch die Konturfehler aus Sicht der CNC deutlich reduzieren.

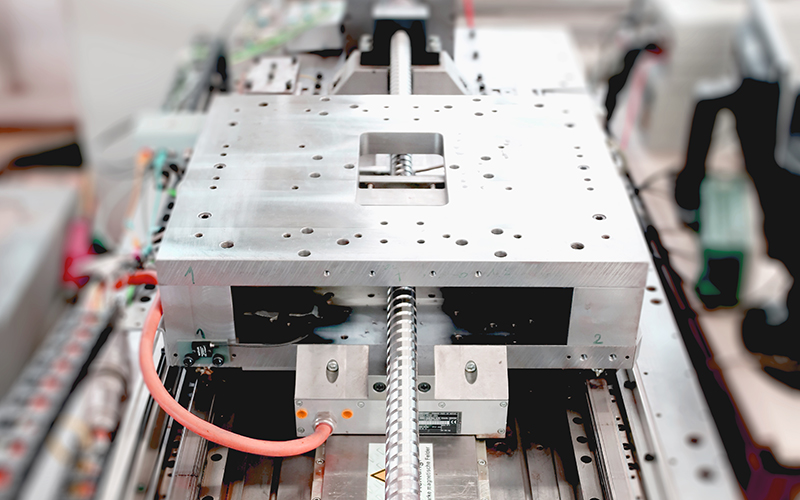

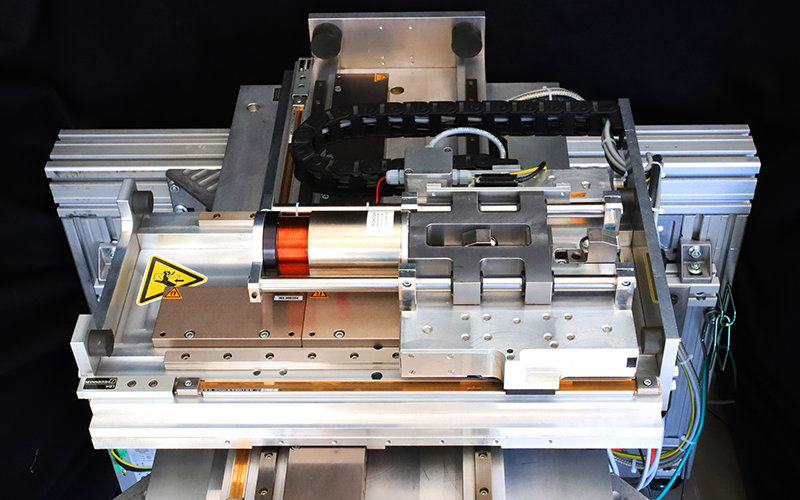

Chris Schöberlein, M.Sc.

Es wird ein modulares Verfahren zur Ermittlung zeitvarianter, extern einwirkender Lasten an elektromechanischen Achsen unter ausschließlicher Verwendung steuerungsinterner Signale präsentiert. Grundlage bildet die Trennung des Motordrehmomentsignals des Servomotors in einen lastbezogenen sowie betriebs- und bewegungsbedingte Anteile. Unter Verwendung neu bzw. weiterentwickelter Korrekturmodule werden sämtliche Drehmomentanteile modelliert und subtrahiert, die nicht der externen Last zuzuordnen sind. Die Identifikation der zugrundeliegenden Modelle erfolgt automatisiert und ohne zusätzliche Messtechnik oder Anregungsquellen. An einem neu konzipierten einachsigen Antriebsversuchsstand, welcher einerseits typische Bewegungssituationen elektromechanischer Achsen abbilden und andererseits beliebige artifizielle Lastfälle emulieren kann, werden die einzelnen Verfahrensbestandteile systematisch erarbeitet und experimentell untersucht. Der Funktionsnachweis wird anhand eines repräsentativen Prüfwerkstücks an einem Vertikal-Fräs-Bearbeitungszentrum erbracht.

Kurzbiografie:

Chris Schöberlein wurde am 30.05.1987 in Plauen/Vogtland geboren. Nach dem Abitur folgte eine Berufsausbildung zum staatlich geprüften Kraftfahrzeugmechatroniker mit dem Schwerpunkt Personenkraftwagentechnik. Dem schloss sich ein Studium im Fach Mikrotechnik/Mechatronik an der Technischen Universität Chemnitz mit der Vertiefungsrichtung Antriebs- und Bewegungstechnik an. Die Abschlussarbeit mit dem Titel „Konzept und beispielhafte Implementierung einer nichtinvasiven Identifikationsroutine an Werkzeugmaschinen wurde mit dem Studienpreis der SWE-EURODRIVE-Stiftung für hervorragende Abschlussarbeiten prämiert. Seit Juni 2016 ist Chris Schöberlein wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Forschungsabteilung Steuerungs- und Regelungstechnik an der Professur Produktionssysteme und -prozesse an der TU Chemnitz. Seine Forschungsschwerpunkte liegen im Bereich der Entwicklung antriebsbasierter Identifikations- und Überwachungsmethoden für elektromechanische Achsen. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Veranstaltungsort

Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen (ISW)

Seminarraum 5.055, 5. OG

Seidenstr. 36

70174 Stuttgart

T: +49 711 685-82769

E: lrs@isw.uni-stuttgart.de

W: www.isw.uni-stuttgart.de

Anfahrt

Das Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen liegt im Stadtzentrum in der Nähe des Hauptbahnhofs.

Aus Richtung München oder Karlsruhe A8, Ausfahrt 52b Stuttgart-Degerloch. Der B27 folgen in Richtung Stuttgart Zentrum. Ab Charlottenplatz weiter auf der Schlossstraße bis Berliner Platz, dann rechts in die Seidenstraße abbiegen.

Ab Stuttgart-Hauptbahnhof mit dem Bus 42 (Richtung Erwin-Schoettle-Platz) bis Haltestelle Rosenberg-/Seidenstraße oder vom Rotebühlplatz/Stadtmitte mit der U4 (Richtung Hölderlinplatz) oder mit dem Bus 43 (Richtung Killesberg) bis Haltestelle Rosenberg-/Seidenstraße.

Ab Stuttgart-Flughafen mit der S2 (Richtung Schorndorf) oder S3 (Richtung Backnang) bis Haltestelle Rotebühlplatz/Stadtmitte, dann Stadtbahn Linie U4 (Richtung Hölderlinplatz) oder mit dem Bus 43 (Richtung Killesberg) bis Haltestelle Rosenberg-/Seidenstraße.

Veranstalter

FISW Forschungs- und Ingenieurgesellschaft für Steuerungstechnik GmbH

Kriegsbergstraße 34

70174 Stuttgart

Bestellungen und Rechnungen bitte an diese Adresse richten.

Organisation

Auskunft und Anmeldung

Lukas Zeh

Wissenschaftlicher MitarbeiterInstitut für Steuerungstechnik (ISW)

Seidenstr. 36

70174 Stuttgart

Germany

Zexu Zhou

Wissenschaftlicher MitarbeiterInstitut für Steuerungstechnik (ISW)

Seidenstr. 36

70174 Stuttgart

Germany

Xenia Günther

OrganisationInstitut für Steuerungstechnik (ISW)

Seidenstr. 36

70174 Stuttgart

Germany

Ingrid Albright

Assistenz d. GeschäftsleitungFISW Forschungs- und Ingenieurgesellschaft für Steuerungstechnik GmbH

Kriegsbergstr. 34

70174 Stuttgart